| |

||

| |

|

|

| |

||

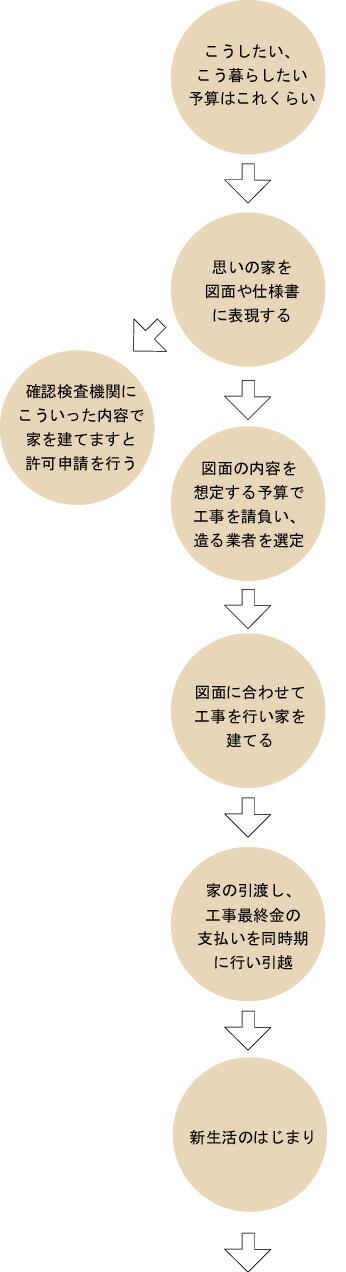

| こうしたい、こう暮らしたいを実現する家づくりのプロセス | ||

| |

この流れは、希望の住まいを建てようとした時の一般的な流れと言えます。 このプロセスをどのように進めていくかによって、流れの中に違いがあります。 |

|

家づくりをどのように進めるのか

|

||

この家づくりのプロセスをどうやって進めて行くか。

家を建てるという行為には、いくつかの役割があります。

初めの家への想い、見込める予算の算段などはご自身にて行なえる

ものですが、この段階においても詰めていくには専門的な意見が必要と

なることもあります。そして少なくともその後のプロセスは、家に関する

専門知識や資格をもつ人がそれぞれの役割をにない、こういった人と

ともに家づくりを進める必要があります。

このプロセスを進める人に必要とされるのは大きくは下記の役割です。

①家づくりをトータルにコーディネイトする役割

②住まいの要望をまとめ設計図面をつくる役割

③設計図面の内容で工事見積をつくる役割

④工事見積の内容をチェック及び調整する役割

⑤現場を管理する役割(工程の管理、職人の手配、資材の発注など)

⑥実際に家を造る役割(大工さんや電気屋さん水道屋さんなど)

⑦図面通りに現場で造られているか工期も含めチェック(監理)する役割

そして、この7つの役割は「設計・監理」と「施工」の内容に大別されます。

(「施工」とは工事を行い実際に家をつくることを指します。)

「設計・監理」

①家づくりをトータルにコーディネイトする役割

②住まいの要望をまとめ設計図面をつくる役割

④工事見積の内容をチェック及び調整する役割

⑦図面通りに現場で造られているか工期も含めチェック(監理)する役割

「施工」

③設計図面の内容で工事見積をつくる役割

⑤現場を管理する役割(工程の管理、職人の手配、資材の発注など)

⑥実際に家を造る役割(大工さんや電気屋さん水道屋さんなど)

このような役割を誰と行うかによって、家づくりの方法が分かれます。

A 「設計・監理」を行う会社と「施工」を行う会社が別々の場合

B 「設計・監理」と「施工」を同一の会社が行う場合

Aにおける「設計・監理」の役割を担うのが設計事務所であり、

「施工」の役割を担うのが工務店や建設会社です。

Bの場合は、わかりやすいのものがハウスメーカーです。

ハウスメーカーに依頼すると、設計から完成まで全て行ないます。

ただし④の見積内容のチェックの役割はご自身で行うことになります。

また⑦の現場の監理についてはご自身で参加して行うことは可能ですが、

専門的な内容の部分もありますので、正確に監理を行なおうとすると

かなりの労力を要します。そのため通常は、時折現場に確認に行く程度で

基本的には業者の信頼がものを言うようです。

また工務店や建設会社は主にAにおける施工の役割を担いますが、

設計者を自社でかかえており設計監理まで行える場合はBとなります。

家づくりをAで進めるか、Bで進めるかで上記プロセスに違いがあります。

Aによる場合は、上記のプロセス通りです。

まず設計・監理契約を設計事務所と結び設計者が概算見積を立て、

図面を作成し、予定する工事金に合わせて工事を行える施工会社を

選定し、場合によっては減額等の調整も行い工事契約を結び、施工会社が

家を完成させ、引渡しを受けるとともにお金を支払うといった流れとなります。

(お金の支払いの方法は最後に一括ではなく、工事の進捗に合わせ3回

程度の分割が一般的です)

Bの場合は、STEP2を進めながらSTEP3を同時並行で行なうような形

となります。場合によっては仮契約などで大方はあなたの会社に依頼します

という前提の中で設計を進め、ある程度まとまってきた段階で設計内容に

合わせた工事見積が作成されます。ここで、思いの家が予算内でできそうか

どうか判断することとなります。これを行なうタイミングがほぼ最終的な設計

段階で行なわれる場合と、大方まとまった段階で行なわれる場合と会社に

よって多少の違いがあるようです。契約後は詳細な設計が行なわれている

場合は、確認申請を行なって着工の準備に入ります。詳細な設計が残って

いる場合は、それを行いその内容に合わせて金額の調整を行い、確認及び

同意の上で工事を着工し完成させるといった流れとなります。

ハウスメーカーの場合は、展示場などもありますので、設計の詳細を行なう

前にしても使う仕上材をはじめ、大体の家の内容がイメージしやすいといった

ことで、このような家づくりの方法も成り立っているのかと思われます。

A方式、B方式ともにそれぞれ長所と短所がありますが、どちらも家づくりの

方法として確立されていますので、「こうしたい、こう暮らしたい」という要望を

整理し、想定した予算に合わせて実現できそうだという流れを見つけること

が重要です。思い通りの間取りや空間になりそうか、建築コストに対する納得

がいくのか、省エネや維持もしていけそうかなどなど。これらのことを正確に

判断するには、前提条件としての住まいへの要望がある程度明確になって

いる必要があります。しかし前提条件とはいえ、住まいを建てることは経験と

してそうあるものではないため、前提条件を造る上でも専門家の知識や情報

が必要になる場合もあります。最近ではハウスメーカー各社や設計事務所も

含めて相談会や勉強会を行なっていますので、そういったことを活用して

知識を高めたり、その人なりの方向性を見出すことも一つの方法でしょう。

いずれにしてもここかなと思うところの扉をたたくところから始まります。

その時に、これからの流れに不安を感じたり、違和感を感じたりすることが

あれば、違う扉をたたいて、比較すれば良いと思います。それが長く住める

納得のいく家づくりへとつながるものと考えます。

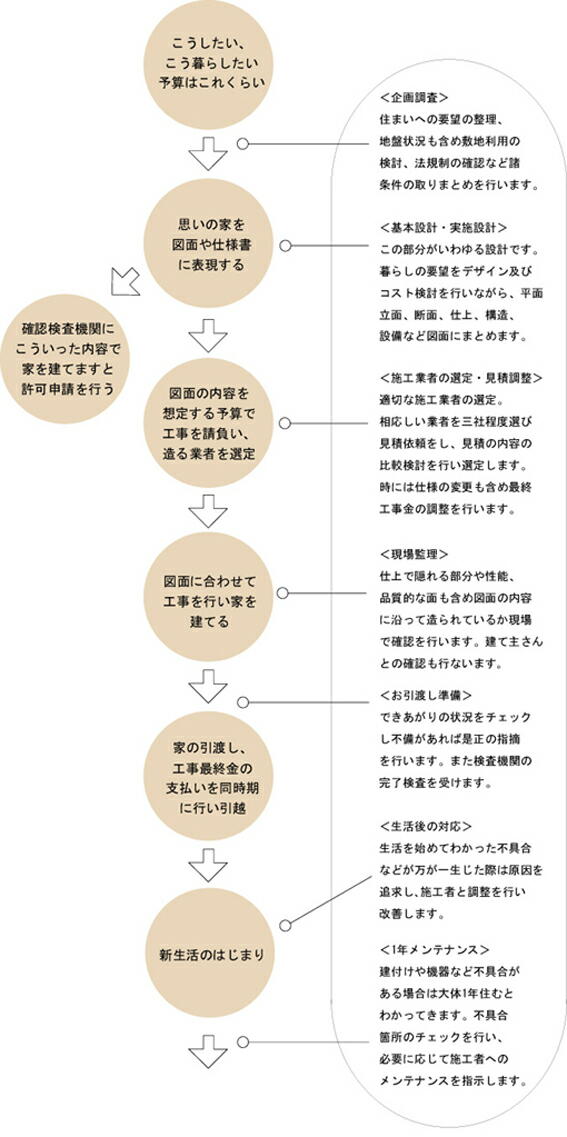

各プロセスで行なわれる主な内容を下記にまとめました。

|

||

| 各プロセスの内容(設計事務所が入る場合) | ||

| |

|

|

この一つ一つのプロセスを正確に判断し、対応していくには建築デザイン、

構造、設備、品質、コスト面などトータルに把握することができる知識や

熟練した力量を必要とされます。もちろん、ご自身で行うことも可能ですが、

要望を実現するために、家の専門家としてまた住まい手の立場にたった

第三者として、客観的な検討と丁寧な説明、確認を行いながら家づくりを

ともに進めていくのが設計事務所の大きな役割です。

新しい家への住まい手の要望や思いは強く、構想の始まりから新しい

生活のスタートまでには山あり谷ありといった場合も多くありますが、

ひとつひとつのプロセスを、把握しながらともに納得し進めていくことで

家への愛着は自然と生まれて行くものと考えます。

家づくりには設計から建物の完成までおよそ1年におよぶ時間をかけ、

自らの思いを随所に込めて建てた家には長く住めるだけの価値が

生まれるもではないでしょうか。

てありますので、ご活用ください。 |

||

| |

||

| |

住宅の設計行為の本質とは、住まい手自身が持っている曖昧な

ニーズや本当にやりたいこと、実現したいことなどを一緒に探り、

引き出 し、住まい手に合った住宅空間としてコストを踏まえ提案

することにあると考えます。

|

|

| |

||